情勢

ウクライナ戦争 軍事同盟(NATO)拡大、アジアにまで

エネルギー・食品やら物価は上昇 40年ぶりのインフレ、50年ぶりの円安。

世界各国でデモやストライキが起こり、イギリス、フランス、コロンビア、スリランカ

日本 防衛費2倍 沖縄南西諸島へのミサイル基地増強 改憲勢力

暴力の認識の変化

国家暴力のエスカレート 30年で140%の世界の軍事費

自衛戦争 祖国防衛 「安全保障」

テロ、デモ、革命

「常識」への懐疑

「国家」「(議会制)民主主義」「資本主義」等への不信感の高まりと限界

*『新人世の資本論』

「安全保障」とか「抑止」 →

戦争が始まった!

戦争は当たり前か。資本主義と戦争・国家の関係

ナショナリズムの台頭vs階級闘争の復活

各国での右翼勢力の跋扈

労働組合の結集 スタバ、アマゾン、アップル等

国防意識のプロパガンダvs反戦労組の戦争不協力闘争

議会制民主主義の限界と直接行動

「黄金の3年間」誰にとっての?

イギリスのストライキ、スリランカのデモ

*ラッセル法廷の革命性 各国政府の対応 司法という権力の本質の直接民主化

革命的祖国敗北主義の国際連帯を

ナショナリズム誘導との対決 国家間の闘争の軸を国内の階級闘争へ

「労働者に国境はない」の意味

民主主義を突き詰める → 戦争しない世界、搾取がない世界の実現

軍需産業の廃止 資本主義をやめる

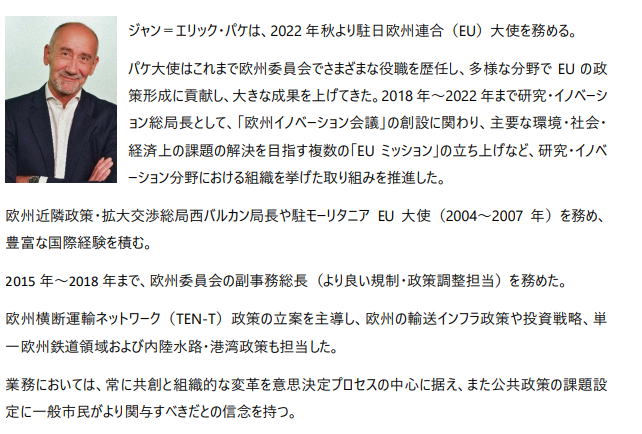

経歴

1991年 弁護士登録 (修習43期 第二東京弁護士会)

2003年 南典男弁護士とピープルズ法律事務所 設立

2004年 第二東京弁護士会 副会長

弁護団等

家永教科書訴訟第3次弁護団、横田基地騒音公害訴訟、横浜事件再審請求弁護団

全学連公安暴行国賠等

ピースボート顧問 ホームレス総合相談ネットワーク代表

著書・インタビュー等掲載

『弁護士になりたいあなたへ 2』(少年社)

『続 ドロップアウトのえらいひと』(東京書籍)

『横浜事件と再審裁判』(インパクト出版会)

『関東大震災と朝鮮人虐殺』(東北アジア歴史財団)

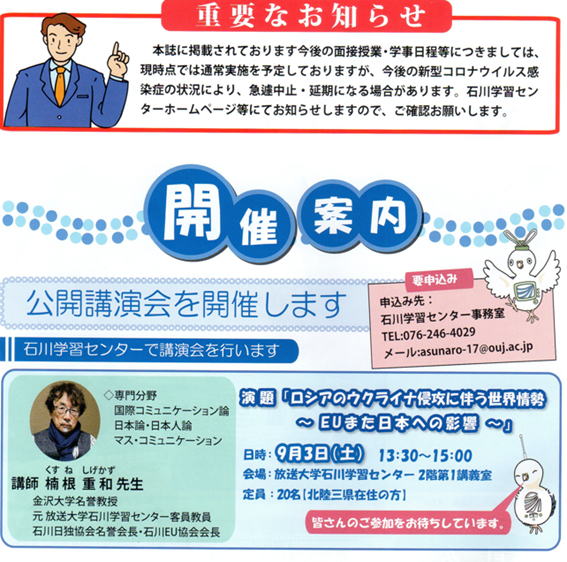

9月25日 ラオンハイム市友好都市提携25周年記念講演会

石川日独協会との共催

講演は英語で行われ、翻訳と通訳付です。

講演題目

日本におけるドイツ人地理学者

ヨハネス・ユストゥス・ラインの旅日記(1873-75年)の印象

講演者 トービット・ナオハイム(Tobit Nauheim)

講演者の経歴

2020年10月より、ボン・ライン・フリードリヒ・ヴィルヘルム大学地理学科歴史地理グループ(Winfried Schenk教授)

の研究助手兼博士候補生、以前はボン大学とプラハ大学で地理、歴史、カトリック神学、教育学を学ぶ。ヨハネス・

ユストゥス・ライン博士の日本旅行日記の編集を、金沢大学の楠根重和名誉教授とボン大学のヴィンフリート・シェンク教授と

国学院大学の吉田敏弘教授と共同して行った。

講演要旨

1873年、J.J.ラインはプロイセン通商省の代表として日本に派遣され、何世紀にもわたって閉鎖されていた

この国の伝統文化についての知識を、ドイツの経済界に浸透させるために奔走した。また、2年間の旅の間に、

多くの地理的な調査を行い、住民と接触し、西洋の科学者がほとんど知らない土地を踏破したのです。そのため、

ラインが日本を出発する直前に出版社のアウグスト・ペーターマンに、「自分ほど日本をよく知っている者はいない」、

「だから、科学的な論文を出版するつもりだ」と書き送ったことは、驚くにはあたらない。数年後、彼はこれを日本に

関する総合的な著作として発表したことで、ラインはヨーロッパにおける日本研究の創始者にしたのである。

この旅行後にマールブルク大学の地理学講座の教授に任命された。そのマールブルク大学でドイツで初めて

日本に関する学術講演を行ったのもラインなのである。1883年から1910年まで、ボン大学で研究・教育を行い、

大学における地理学という学問の確立に貢献し、日本との関係も引き続き深めた。

しかし、この講演では、ラインの旅の結果ではなく、研究のプロセスそのものに焦点を当てるつもりである。

日本におけるこの地理学者の日常はどのようなものだったのか。急速に変化するこの国について、

彼はどのように新しい知識を獲得していったのか。その知の過程で、日本人との協力はどのような役割を果たしたのか。こ

れらについては、最近編集された彼の綿密な旅日記によって再現することができるのである。最後に、彼の日本に

対するイメージの変化について、記述したものや伝記ら照らし合わせて考察する。例えば、ラインは当初、日本の住民に

偏見を抱いていたが、やがて相互理解と生産的な協力関係を築き、その関係はドイツへの帰国後も何年も続いたのである。講演日時 9月25日

講演時間 10時より2時間

講演場所 千代女の里俳句館(松任駅前)

歓迎会 講演終了後講演者のナオハイム氏を囲んでの歓迎会。

会費 2500円程度

会場 日本料理店 かつ新

講演会場らか料亭のバスが迎えに来ます。歓迎会は二時間程度

歓迎会の申込みをする方は石川EU協会の公式ホームページに9月11日までに

お申し込み下さい。

写真提供は白山市と楠根

ドビット・ナオハイム氏の講演は翌日の9月26日、ライン博士顕彰会主催で白峰のライン館でも行われました。こちらの方はドイツ語でした。

講演後顕彰会の人々と会食、ナオハイム氏と楠根はライン館に宿泊しました。

9月3日(土)講演会

8月26(金) 演劇

石川EU協会後援

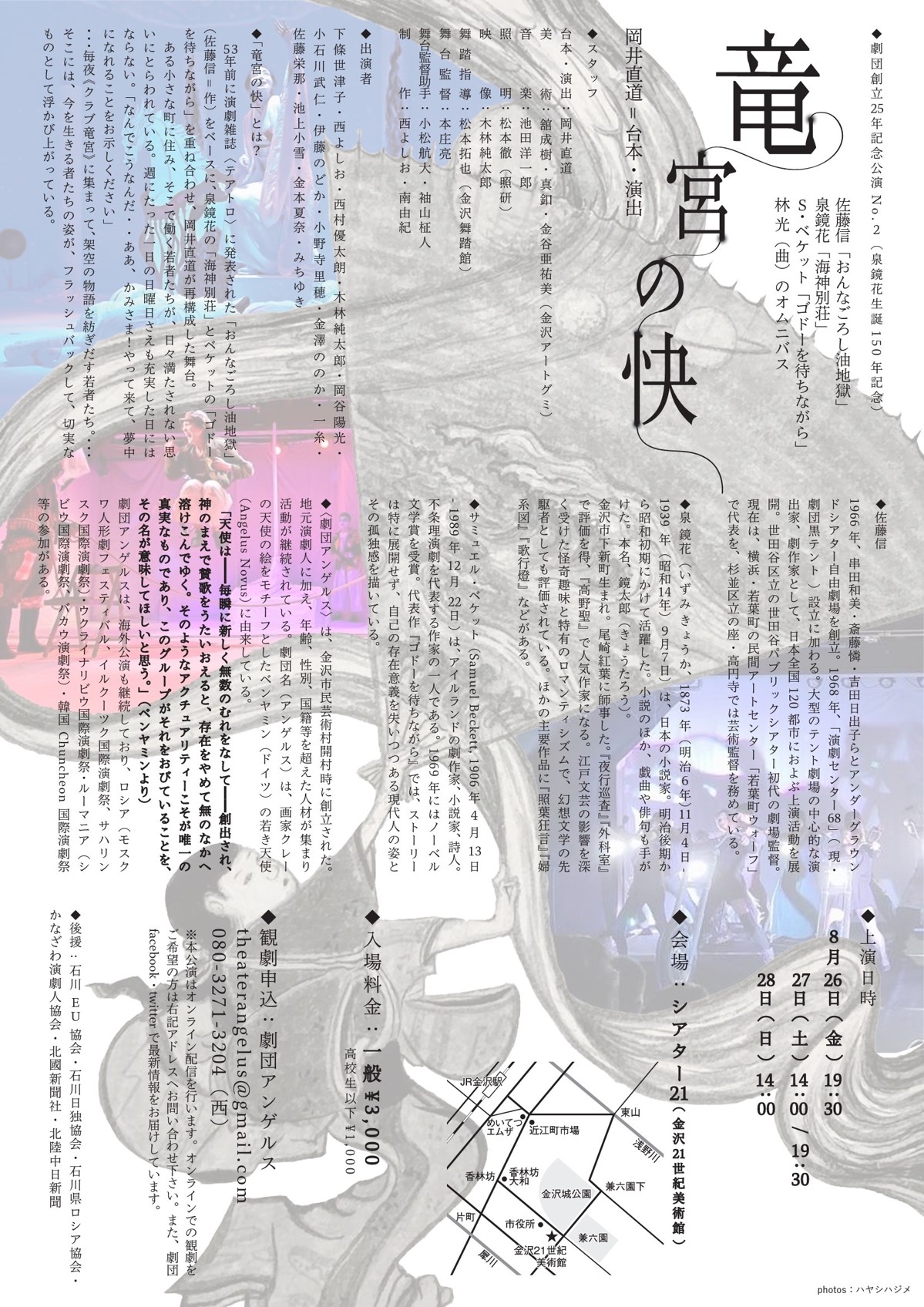

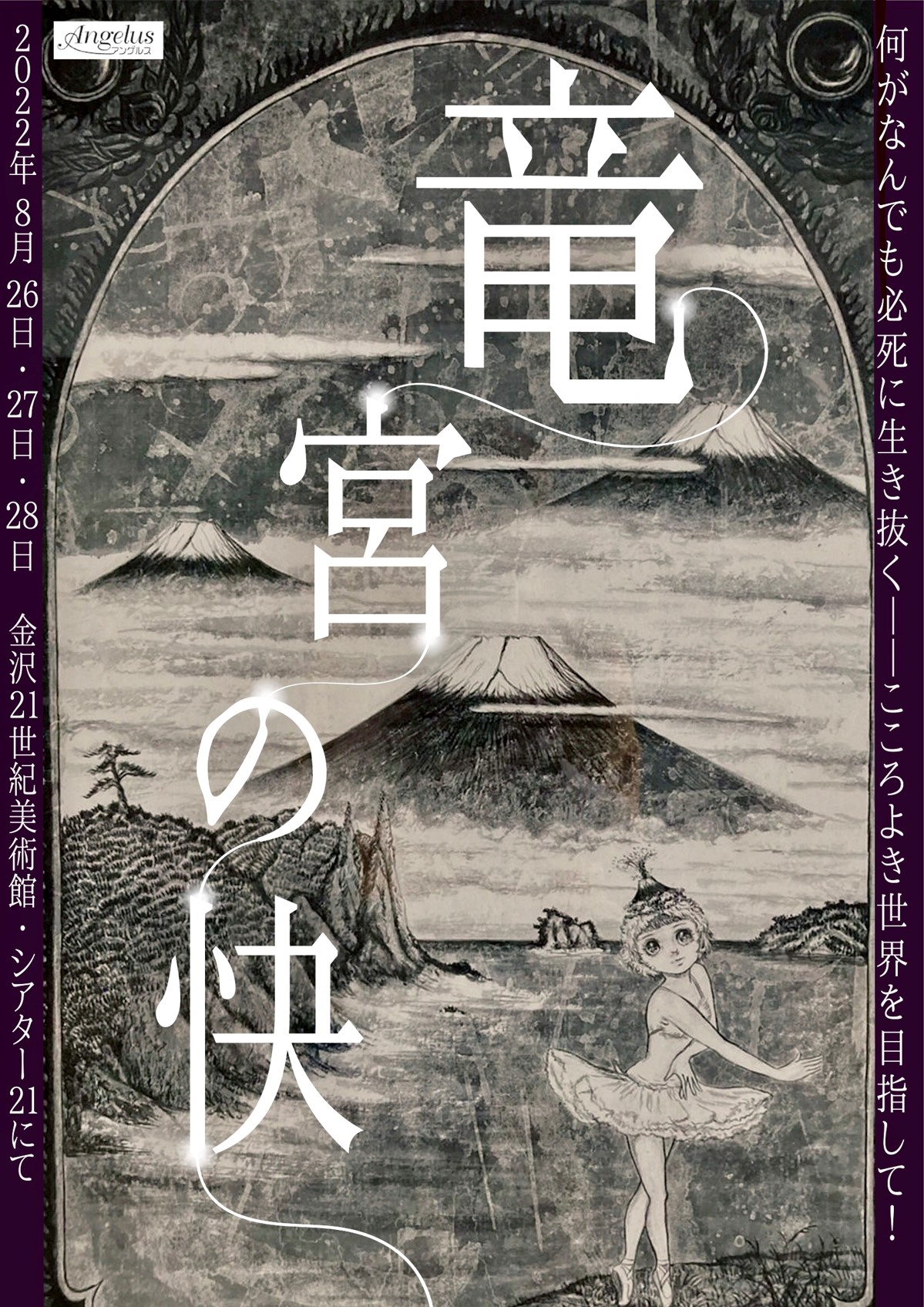

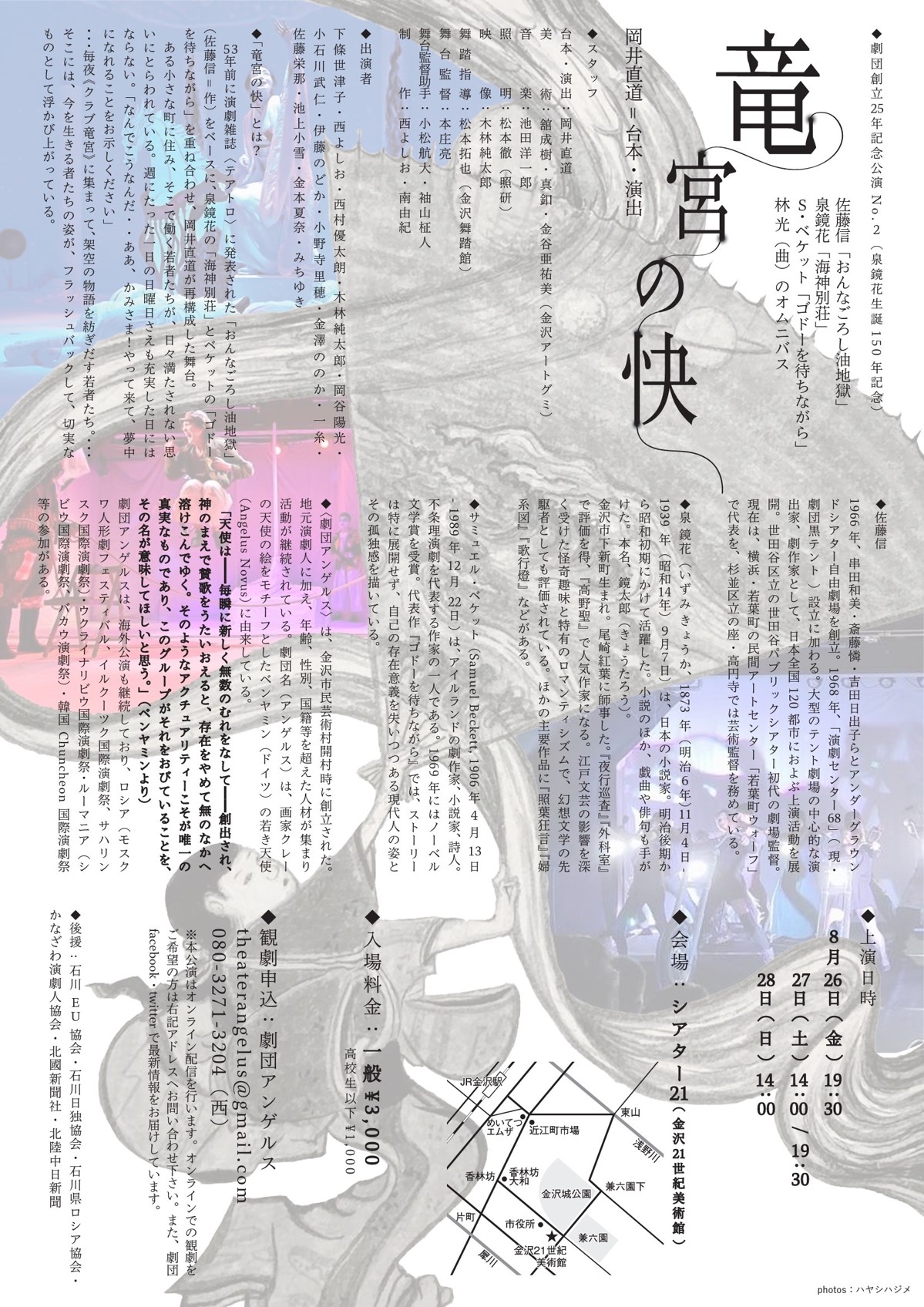

アンゲルス劇団演劇創立25年記念公演(No.2)のご案内

今年の梅雨明けは早く、暑い夏が始まったようですが、皆様には日々ご活躍のことと思っております。

演劇公演のお知らせです。

地元とプロの演劇人が混在するユニークな演劇集団〈劇団アンゲルス〉が、この夏、劇団創立25年と

泉鏡花生誕150年を記念して、岡井直道台本・演出で「竜宮の快」を公演致します。

劇団アンゲルスは1996年の創設以来、シェークスピア、宮沢賢治、イヨネスコ等々の作品で、本拠地

金沢や海外での公演を続けてまいりましたが、今回は、コロナ禍の中、文化庁補助事業の

「ARTS for the future2」(6/30現在 未定)として本作品を上演致します。

世界の現状を強く意識した劇団アンゲルスの作品創りにご注目ください。

◆劇団創立25年 & 泉鏡花生誕150年記念公演No.2

~ 何がなんでも必死に生き抜く——こころよき世界を目指して! ~

作 品: 「竜宮の快」

原 作: 佐藤信・泉鏡花・Sベケットのオムニバス

台本・演出: 岡井直道

音 楽 : 池田洋一郎

美術:舘成樹・真釦

出 演; 下條世津子・西よしお・西村優太朗・金澤ののか・他

「竜宮の快」とは?

53 年前に演劇雑誌〈テアトロ〉に発表された「おんなごろし油地獄」(佐藤信=作)をベースに、泉鏡花の

「海神別荘」とベケットの「ゴドーを待ちながら」を重ね合わせ、岡井直道が再構成した舞台。

ある小さな町に住み、そこで働く若者たちが、日々満たされない思いにとらわれている。週にたった一日の

日曜日さえも充実した日にはならない。「なんでこうなんだ・・ああ、かみさま! やって来て、夢中になれることを

お示しください」・・・毎夜《クラブ竜宮》に集まって、架空の物語を紡ぎだす若者たち。・・・そこには、

今を生きる者たちの姿が、フラシュバックして、切実なものとして浮かび上がっている。

日 時:8月26(金) 19:30

8月27(土) 14:00、19:30 開演

8月28(日) 14:00 開演

会 場: シアター21(21世紀美術館)

後 援: 文化庁・(公財)泉鏡花記念館・石川 EU 協会・石川日独協会・石川県ロシア協会・

かなざわ演劇人協会・北國新聞社・北陸中日新聞社

入場料: 一般=¥3,000 高校生以下=¥1,000

※ 観劇申し込み:劇団アンゲルス(theaterangelus@gmail.com)

Web有料公演(\1,000) :theaterangelus@gmail.comへお問い合わせください。

(チケット販売サイトへのリンクをお送りします。)

劇団アンゲルス事務所 〒920-0867 金沢市長土塀3-24-28 TEL 080-3271-3204(西)

E-mail:theaterangelus@gmail.com http://www.theaterangelus.com

6月29日 講演会

今年度初めての催し物です。この講演会は会員以外の方も参加できます。会員も含めて会場に余裕が

あるとは言え、コロナ対策のために人数制限がありますのでで、石川EU協会にメールでお名前を知らせて

頂ければ、最大収容数70名に満たない限り、メールを下されば、先着順で参加を許可いたしますので、

宜しく御願いします。石川EU協会のメルアドは ishikawaeu@gmail.comです。

講演題目講師 南コニー先生

南コニー先生はデンマークの方で、神戸大学で修士号と博士号を取得後、現在は金沢大学国際機構准教授です。

サルトルやキエルケゴールやジェンダー論、民衆法廷などを研究なさっています。

講演会場 金沢大学サテライト・プラザ: 金沢市南町

講演時間

開場 18時15分 講演開始 18時30分 質疑応答を含む終了時間 20時30分 直ちに会場撤収

会員の方は講演開始前と講演後に年会費を集めたいと思います。宜しく御願いします。

講演趣旨

「平和のために我々ができることー民衆法廷を中心に」 南コニー

新型コロナウイルスのまん延により、ロックダウンや医療崩壊など危機管理体制が問われ、

多くに人々にとって今後の生き方を考えるきっかけにもなった。しかし、そんな危機にさらされる

はるか以前から、この社会が平和で平等であるという考えは幻想にすぎないと私たちは気づいていた。

格差社会による貧困の拡大、孤独や生きづらさから命を絶つ人も年々増えている。それに加えて

昨今では、ミャンマーのクーデター、アフガニスタンの政情不安とテロ、ウクライナへの軍事侵攻など

今この瞬間にも多くの人々の命が奪われている。このような不条理な時代を共に生きるために、

何が必要だろうかと聞かれたならば、「共感力と、それを行動に移し続けること」としか答えられない。

毎日のように戦禍を映し出すメディアの映像を見て、何もできないことに歯痒さを感じる人々も

多いのではないだろうか。国連は、国際司法裁判所は一体何をしているの?そんな疑問の声が

留学生たちからも聞こえてくる。答えは簡単で、50年前から決して機能しているとはいえない。

だからこそ「民衆法廷」が生まれ、常設化されたのだ。世界で最初の民衆法廷はアメリカによる

ベトナム民衆の大量虐殺に対して異議を唱えるために、バートランド・ラッセルと

ジャン=ポール・サルトルたちによって1967年に開かれた。民衆法廷は国家や国際機関が

設置する法廷とは異なり、国際的な人道問題が発生している地帯に関する情報を広く知らしめるとともに、

問題の所在を明らかにし、現状を糾弾することで和平を促し、現在も世界各地で開かれている。

民衆法廷の判決に法的拘束力はない。しかし、特筆すべきは市民が戦争犯罪を糾弾する声をあげ、

裁判の主体となり、執行者にもなり得ることを示す点にある。

「民衆法廷」は思想家や知識人が市民と共に理不尽な国家権力を裁くことを呼びかけた歴史的事件であり、

裁判の歴史においても画期的な転換点であった。

法廷期間中、サルトルは新聞記者から「どうしてこのような裁判を(裁判官ではない)あなたが開くのか」

と質問され、次のように答えている。「それはあなたがしなかったからだ」と。戦争の悲惨さを目にし、

アメリカを非難する記事を書いただけでは戦争は終わらない、さらなる一歩を踏み出す必要がある

というのが信念だった。

日本のような同調圧力の極めて強い社会で反対の声をあげるのはとても難しい。唯々諾々と

従うか沈黙を守る方がはるかに「楽」なのだ。しかし、それではますます生きづらくなる。

今日は「民衆法廷」の成り立ちを紹介しつつ、沖縄返還50周年を迎えた日本に生きる私たちが

平和のために何ができるのかを一緒に考えたいと思います。戦争反対の声をあげよう、共感の声を広げよう、

民衆にもっとPowerを。

講演は無料で誰でも参加できますが、コロナ対策として最大定員を70名にさせて頂いています。先着順で申し込みを

受け付けますので、石川EU協会公式メール:ishikawaeu@gmail.comにお申し込み下さるよう、お願いいたします。

またこの講演はハイブリッドでも行います。会場に来られない人はZoomでも参加できますので、石川EU協会公式

メールアドレスに、氏名とZoom参加希望と書いて、申し込んで下さい。その方には別途、Zoomアドレスをお知らせいたします。

生まれて初めてハイブリッドによる講演を企画しましたが、不注意からうまく機能させることができませんでした。

そこで講演者のご厚意で、Zoomでの参加を申し込んでいた方に、後日当使われたパワーポイントを見ることができるようにいたします。

用意が調いましたらお知らせします。容量が大きいので添付することができないためです。しばらくお待ち下さい。

(写真提供は宮崎会員 左は講演者の南Connie先生、左は会場の様子)

講演の感想

28名という多数の方に対面でお越し頂き有り難うございました。権力者は不都合な真実は隠し、またそれを暴露しようとするものは

排除します。これはなにもロシアや中国だけではなく、アメリカも、ヨーロッパもそして日本も同じです。真実を報道しないことで、

誰もそれを意識できません。またマス・メディアは初期には報道しても、後には他の話題に移ります。メディア・スクラムと忘却です。

民衆は何ができるのか、民衆法廷を開き、隠された真実を暴き、それを記憶することで、戦争を遂行できなくさせたベトナム戦争、

その"伝統"は今日まで続いています。市民は何ができるかという問いに対して、不都合な真実を記憶することだと、南コニー先生は

主張する。他人にゆだねるのではなくて、自ら関心を持ちつつける。民主主義の実質化のために、意識し行動しなければ、

世界は良くならない。私は何もできないのではなくて、フェイクニュースが満ち溢れる時代にあっても、それを探す、記憶する、

チェックすることが大切だという主張に参加者の皆様は感動したのではなかろうか。

EUフィルムデーズ2022

欧州連合(EU)加盟国の在日大使館・文化機関が提供する作品を一堂に上映するユニークな映画祭。

20回目の節目を迎える本年はEU加盟全27カ国が参加し、EUが重視する文化的多様性と社会的包摂

(ソーシャル・インクルージョン)をテーマとした作品を中心にお届けする。東京(国立映画アーカイブ)と

京都(京都文化博物館)会場での上映に加え、昨年に引き続き一部の作品をオンラインで配信。また、

3年ぶりに広島(広島市映像文化ライブラリー)でも上映。会期やプログラム等に関する詳細は

公式ウェブサイトをご覧下さい。

日時:[東京]5月28日(土)〜6月23日(木)、[京都]6月21日(火)〜7月18日(月・祝)、

[オンライン配信]7月8日(金)〜7月31日(日)、[広島]8月23日(火)〜8月31日(水)(予定)

場所:国立映画アーカイブ、京都府京都文化博物館、広島市映像文化ライブラリー、[オンライン配信]Festival Scope

共催:EU代表部、EU加盟国大使館・文化機関、国立映画アーカイブ、京都文化博物館

言語:ほぼ全作品日本語字幕あり。一部英語字幕。

参加費・参加登録方法:詳細は 公式ウェブサイトをご覧下さい。

問い合わせ: Delegation-japan-event@eeas.europa.eu

公式ウェブサイト: www.eufilmdays.jp

3月23日 講演会 アフガニスタンとEUと日本

アフガニスタンの政治情勢と難民問題 EUと日本はこれらの問題にどの様に取り組んできたか。

講師 楠根重和/その他

時間は7時開始8時半終了

場所は未定ですが、オミクロン株が蔓延している状況では、Zoomで行いますが、もしも可能なら対面とZoomの両方で行いたいと考えています。

トピック: アフガニスタンとEUと日本のZoomミーティング

時間: 2022年3月23日 06:45 PM 大阪、札幌、東京

Zoomで参加する方は次のホームページをクリックして下さい。

Zoomミーティングに参加する

https://us02web.zoom.us/j/84478582250?pwd=NzVweWtOanBkbVJUME9NVEtEaXBhZz09

ミーティングID: 844 7858 2250